牧野剛が語る

牧野 剛 という『ひと』

◇牧野剛が語る

「予備校は自由の砦である」と、

1980年代から予備校文化を率先して創り上げてきた牧野剛さんは

2016年5月20日、逝去されました。

河合塾では、さまざまなシンポジウム、イベントを企画し、

特に「日本・中国・韓国」三国の大学入試統一テストを比較分析し、

衛星放送を通じて討論した番組は

東アジア各国の特徴が見られ、先駆的であり、話題となりました。

また

全国模試の体制、ベーシック(低学力)コース、コスモ(大検)コース、

サテライト(衛星)授業の設立、カンボジア学校支援なども提案、実現してきました。

ここでは

敬愛した恩師中川久定さんをはじめとして、

それぞれの分野で屹立した思想家や研究者を主任研究員として招聘し

文教研設立の基盤を作った牧野さんが

谷川道雄さん、倉田令二朗さん、廣松渉さんたち

を語っている文章を掲載します。

◇中川久定 「若き日の思いは一生を貫き、生き方を決定するか」 1986/10/25

解説『ディドロの<現代性>』

◇廣松渉 「トゲ」 1997/9 廣松渉著作集16巻 月報

◇倉田令二朗 「オー、マイ、パパ。クラター氏」 2003/12/10 『破天荒の人 倉田令二朗』

◇谷川道雄 「奇妙な話 『戦後日本から現代中国へ』を読んで」 2007/春号 「文教研れぽーと」

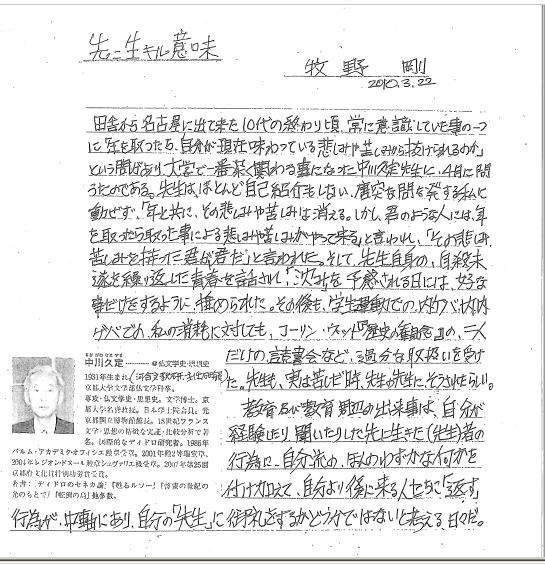

◇中川久定 「先に生きる意味」 2010.3.22 コスモ生へ

◇中川久定 「若き日の思いは一生を貫き、生き方を決定するか」 1986/10/25

解説『ディドロの<現代性>』

………、氏はジャーナリスティックに有名であるわけではないので、

一般の読者にはなじみが少ないと思われる。

……むしろここでは、氏をめぐる第三者の文章と、氏の著書からの引用を中心にして、

氏を理解するための一つののぞき穴を提示するということで、

”紹介”の役割をはたしたいと考えるものである。……(以下つづく)

解説 「若き日の思いは一生を貫き、生き方を決定するか」.pdf

廣松渉氏が死去されて、既に三年の歳月が流れ去った。

私の記憶の中の氏の像も、たった三年の間に、少しずつ変貌し始めており、

デフォルメは激しくなっているように思われる。

もうどのように意識を集中しても、歴史の彼方に沈んで消えて行った部分は、

再び闇の中から浮び上ってこないように思われる……。

ここにそれを少しずつ思い出して、廣松氏追悼の為、書き記して置く。………(以下、つづく)

トゲ

牧野 剛

廣松渉氏が死去されて、既に三年の歳月が流れ去った。私の記憶の中の氏の像も、たった三年の間に、少しずつ変貌し始めており、デフォルメは激しくなっているように思われる。もうどのように意識を集中しても、歴史の彼方に沈んで消えて行った部分は、再び闇の中から浮び上ってこないように思われる……。ここにそれを少しずつ思い出して、廣松氏追悼の為、書き記して置く。

一九九三年の春、廣松氏から連絡があり、昔、私たち(八木さんと私)が連名で出した手紙の内容が「生きているか」と問われた。その内容は、氏が「もし大学をやめることがあるならば、河合塾に入れるように、私たちが努力する」というものであった。

私は、当然にも内容は「生きて」おり、喜んで河合文教研(河合文化教育研究所)へ迎えるよう塾内工作をする旨を伝えた。廣松氏は「三月に六十歳で、東大を停年するにあたり、私立大から誘われているが、河合塾に行きたい。君たちの提案からは随分時間が経っているが、私は九州の男なので、あの事は、トゲのようにささっており、いつも気になっていたが、今回それを抜きたい」と言われた。丁度、文教研には、木村敏、谷川道雄、中川久定の各氏も来られることに話が進んでおり、その点でも氏のこの提案は、極めてタイムリーであったのである。

この話には、もう一昔前の、前史、つまり「あの事」がある。六〇年代末、私の通っていた名古屋大学も例にもれず闘争が続いたが、いわゆる全共闘の学生・大学院生であった私たちは、七〇年代始め、大学闘争の敗北の後、“造反教官”の廣松氏らと共に大学を去った。大学闘争をめぐる戦術や路線の問題で氏と対立することの多かった私は、しかし、大学闘争の終焉に殉じ、大学を去る廣松氏を潔ぎよいと思ってみていたことは確かであった。が、その数年後、廣松氏が東大の教官になられると聞いたとき、あの『ドイツ・イデオロギー』の精緻な校訂によって、学界にも斯界にもその名をとどろかした氏を、大学が捨てては置かぬのは当然だという思いと同時に、既成の大学へ戻ることについて何か一言言わずにはおられないという思いが交錯した。そして、八木さんと二人で、氏に「東大教官辞任を勧告する」手紙を出すこととなったのである。

今から考えれば、その手紙は氏の事情など考えない傲慢なものであり、若さ故の愚かな行為であった。その時はそれなりに本気であり、先に書いた提案を、「大学解体を唱えた者が、大学教官になることは矛盾ではないのか」という論と共に、廣松氏に突きつけたのである。氏は、長い巻紙の手紙でやんわりと私たちの提案を拒否された。そのことは、名古屋の廣松派と目されていた八木さんや小林敏明氏たちにとっては、一種の親離れの儀式でもあったと思う。

そんなことはあったが、東大の教官になられてからの廣松氏とも度々出会うことになった。河合塾の東京の講師を紹介していただいたり、サテライトでの私の授業に出演していただいて「読書について」語っていただいたりした。又、谷川・中川氏との三人で、河合塾の浪人生に六時間にも及ぶ、大講演会をやっていただいたこともある。そして、私自身の廣松派の研究会への参加や、名古屋ウニタの“廣松論”の出版にも協力した。又、『情況』の古賀さんたちと作り上げた、“PKOに反対し堂々と一歩を歩く予備校教師の会”に、廣松氏も参加され、若い人たちを前に、廣松節の快気炎を上げられたのも、なつかしい思い出である。又、新宿の街頭で、いいだもも氏と偶然に会った折、廣松氏がいいだ氏に、「この男が、六〇年代に、名古屋を騒がせていた中心人物」などと、皮肉も込めて紹介されて困ったことも思い出される……。全体には屈託ない廣松氏であったが、今から考えれば、「あの事」のトゲは確実に氏を痛めつけていたのではないか。

いずれにしても、既に廣松氏の肉体は病気に侵かされており、常に、生命の危機を孕んでいることも小林氏から知らされていた。九三年の始めには、その小林氏が、個人的な事情から、河合塾を離れており、本来なら氏が聞くべき河合塾への転入の話を廣松氏から私が直接に告げられたことが、一つのいやな予感を私にもたらした。それは、「病気がよくないのではないか」ということと、「氏は自分の一生に、一つの結末を付けようとしているのではないか」ということである。そして、それは的中してしまったのである。

実際、氏の文教研入りと仕事の内容を検討するために河合塾で会談した折、ひさしぶりに会う廣松氏は、何と酸素吸入器を持ってやって来られ、しかも顔色が考えていた以上に悪かった。やはり、的中した、のである。そして、訃報。混乱、葬式。……。そのように私は、氏が、仕事半ばにして冥界に旅立れたその直接の原因は、かなりの度合において、ひょっとすれば、私がかってに、「あのトゲ」を抜いてしまうことに同意したことにあるのではないかと思っており、何か負い目を感じている。

さて、話は変わるが廣松氏は、門松暁鐘のペンネームで『共産主義』に「疎外革命論批判・序説」を書かれた六〇年代中期、既に、新左翼運動の理論家として夙に知られていた。ただ、学生運動史を慎重に繙けば、全学連の立命館リンチ事件や、中村光男氏との「戦後学生運動史」の著者の一人でもあり、早くからの活動家・理論家の一人であることは分かる。そして、革共同との党派闘争に結着を着けるため「疎外革命論批判」をマルクスの著書の中で証明すべく、それまで編集がみだれているという噂のあった、『ドイツ・イデオロギー』に独特の校訂をして見せた、特異な少数派運動家で哲学者であった。しかし、〈名工大―名大〉の教官という名古屋時代は、多くの学生をその博識で魅惑し独特の廣松節でうならせ、学生運動に理解ある少壮哲学者として活躍した初期と、全共闘の断固たる支持者つまり“造反教官”としての後期とにわかれる。その時期のエピソードを一つ。

一九六七年十一月十二日、第二回目の佐藤首相訪米阻止「羽田闘争」は、第一回目の十月八日、訪ベトナム阻止「羽田闘争」で、京大生山崎君が死んだこともあって、かなりの緊張が大学周辺を覆っていた。私たち名古屋の学生運動グループも百人弱羽田に動員するつもりであったが、交通費さえない。「学生団体割引き」で交通費を半額にすることを思い着いたのであったが、これには引率者の教師の印がいる。考えたあげく、名大教官廣松氏に名目的な引率者になってもらおうと決め、私が話に行ったが、やんわりと拒否された(これが氏の常であったが)。すごすごと下宿に帰ったら、すぐに文学部仏文の教官新村猛氏から電話があって、引率者として印をつくことを引き受けてもらえることになった。勿論、これは廣松氏の配慮である。これが、氏のやり方の一面を表わしている。廣松氏は、名古屋時代の初期は、こうしたやり方を多くとられたが、表面上の、ある種の慇懃な拒否的態度と、裏にまわっての配慮は、いたるところで氏の周辺には見られるものであり、氏の人生の、氏一流の、処し方であるように思われる。そして後期は、学生たちが見てもはらはらするような、しかも、あまり政治家としてうまくない(?)立回りで、真正面からの“造反教官”として闘い続けられた。

こう見てくると、「廣松氏は政治をやらずに哲学だけに集中するべきだった」という意見もあるらしいが、氏にとってみれば、「政治」と「哲学」は自分の両輪であり、どちらかを捨てることは、自分を捨てることに近かったに違いない。まるで私たちの手紙の文言がトゲのように氏を苦しめ、そしてひょっとしたら氏をふるい立たせたかもしれないように、氏は、未完の夢たる、アジア革命の夢を「政治」のトゲとし、九州にこだわり、自分の痛みとして、バネとして、「哲学」を創り永遠の彼方に旅立って行ったのではないか。

(まきの・つよし 河合塾講師)

「廣松渉著作集 月報16」岩波書店、1997

◇倉田令二朗 「オー、マイ、パパ。クラター氏」 2003/12/10 『破天荒の人 倉田令二朗』

………何かすべてが倉田さんの作り話、

つまり彼の入れ子になった何重ものフタがある宝の箱の中からの、

みんなを驚かす贈り物としか考えられなくなってしまっている自分を発見してしまう。

たぶん、この氏の現実の非行動性と言語的飛翔性の乖離が、

氏の実体を、氏の思惑どおり混乱させ、

思想や精神のアナーキーを顕在させ、人々を煙にまいていたのである。………(以下、つづく)

オー、マイ、パパ。クラター氏

牧野 剛

《四国三郎で産湯につかり、黒髪春風になびかせ、讃岐うどんに“すだち”を使い、早メシ早グソ早打ちの、

香川健児ここにあり。男伊達だよ、倉田のボンは、女通いの明暮に、ほれた弱みがウンのつき。……》

左指の先が、まるで長時間正座し急に立ち上って「痺れ」がやって来たように、血管や神経の端々でスパークし、むず痒く痛い。このまま左半身の感覚を失い、運動能力を失えば、まるでパパみたいだ。

パパのように「半身不随」の肉体が、はたして人間の精神に何を与え、何を奪い去るのか。他人であり健常者である者にとっては、想像は難い。その「不自由」が、他人を見たり、社会を考えたり、数学を解くときにどう働くのか、そこのところを想像することは、予想以上に困難である。しかし、ある日突然にやって来た私の体の変調は、クラター氏のことをまるで身体レベルから思い出すきっかけをもたらし、図らずもクラター氏への追憶へと私を誘った。まるで、パパが、彼岸への招待状を私に送ってきたように。

実は、倉田さんのことを思い出そうとしても、どうしても彼がこの世にいないという実感がなく、四国に帰っただけだという気がしてならない。そして当然にも、また突然帰って来る気がしてならぬ。そして「ワッハッハ」と笑って、「死んだのウソ」なんて言いそうだ。そうした思いの中で、いつどこで、どのように出会ったかなどと考えてみても、どうしてもはっきりしないのである。

それどころか、まだ出会っていないような気さえもする。

暗闇の奥で何かなくしたものを探していて、しかもそれが何なのかも分からないという二重の絶望を、いやもっと何かとらえどころのないうすぼんやりした雰囲気をもたらすのである。

現実のあの倉田さんの、「濃い」顔や肉体的特徴、ダミ声、皮肉やユーモアやそして大言壮語が大好きというアナーキーな、あの肉太のはっきりした精神や姿とは、まったく逆のぼんやりした像が浮かぶ。なぜか。

倉田さんを初めて知ったのは、日大闘争のことを書いた本の中でのことであったのだろうか。それとも、ユニークな数学者たちの一団のことを聞き及んでのことであったのか、あるいは佐世保のエンタープライズ入港時の、“三派全学連”九大籠城事件の折のことか、米軍機墜落による九大闘争での“造反教官”としてか、もっと下って、伝習館闘争の中でのことか。どの場面でも、彼は鮮烈な印象であった。とても、暗闇の中の探し物の比ではない。

ただ現実の倉田さんの「半身不随」の肉体を見た後では、いささかイメージを変えざるを得ない。会って酒を一緒に飲んでも、奥さんとのタバコをめぐるイザコザや数学のことを聞いても、何かすべてが倉田さんの作り話、つまり彼の入れ子になった何重ものフタがある宝の箱の中からの、みんなを驚かす贈り物としか考えられなくなってしまっている自分を発見してしまう。たぶん、この氏の現実の非行動性と言語的飛翔性の乖離が、氏の実体を、氏の思惑どおり混乱させ、思想や精神のアナーキーを顕在させ、人々を煙にまいていたのである。

さて、河合塾が、巨大三大予備校(SKY)全国制覇戦に参戦した二十年ほど前、当時の福岡事務所のメンバーが「独断専行」的に、生徒募集に失敗し倒産した「平和台予備校を救済する」という名目で、そこを生徒・教師・職員付きで手に入れてしまうという出来事が起った。どうしてこんなことがあるのか分からないが、これに対して、名古屋の河合塾の本部は冷たく、「自分たちでやれ」と突きはなした。つまり、講師の派遣を請け負わなかったのである。そのことがもたらした事態は、小論文の採点作業のためにその年の十二月の下旬に私が福岡に行った折、来春四月開塾なのにまだほとんど講師が集まっていない、と事務方から泣きつかれたことで容易に推測できる。私は、実は、当時の福岡事務所のメンバーの、F氏・M氏らとは、名古屋校での、ひょんな事件(私が授業の遅れを取り戻すために行なった、地下食堂での塾生の時間外授業・集会が、「河合塾に学生運動が起った」と連絡されたために、事務局よりF・O両氏がやめるよう地下食堂に説得に来て、逆に私に壇上に乗せられ弁解させられた事件)で知り合っていたこともあって、講師集めに一肌ぬぐことになったのである。

ところで当時、河合塾は今ほど全国では名前が売れていなかった。東京や大阪、福岡や仙台、つまり名古屋以外では、「河合楽器」と混同されていて、私も常に「ピアノの先生」と思われる始末であった。それだから、今のように簡単には講師の募集がままならなかったわけで、福岡事務所は困りきっていたわけである。私はそうした話を聞きながら、前から考えていた一つの方針の実行を決断し、事務方へ協力することを申し出たのであった。

その一つとは、高校生のとき読んでいた谷川雁、森崎和江や九州サークル村の人たちを核に何かできないかということであり、そして、九大、熊大等の全共闘派への連絡であり、何人かの大学教師等への話しかけをすることであった。電話で哲学者の九大の滝沢克己先生を始め、熊大の末吉先生、「豆腐屋の四季」の作家・松下竜一氏などに話をしたり、そして、佐世保闘争や九電火力発電所反対一株株主運動・伝説の平井晃治さんなど、一ヶ月間に、実にさまざまな人々と話したり会ったりして、講師になれそうなメンバーを探した。そして、実に二十名近くを紹介することになったのである。ところで、そのとき話をしたほとんどすべての人が、私に「茅嶋洋一氏に会うべきだ」と言ったのである。私自身彼のことは、ずっと前から本で読んだり、友人たちに伝え聞いた話で知っていた。

そして会った。

茅嶋さんに会うと、彼は「すでに自分は人生の浪人を決めており、もう一切仕事はやらぬ」と開口一番、私のさそいを拒否した。しかし、私もそこはそれ「口説の徒」の一人、ただちに「その人生の浪人こそ、受験の浪人の講師にふさわしい」と応じ、茅嶋さんをくどき落したのである。その話し方に何か感じたのであろうか、茅嶋さんが「倉田さんを知っているか」と私に訊ねた。その後も、さまざまな人が、同じ質問を私に繰り返したのである。私は、本を読んで、つまり日大闘争や、九大闘争、伝習館闘争の中で倉田さんのことを知っていたのだが、なぜこれほどまでに多くの人が、私に倉田さんのことを言うのかわからなかった。倉田さんと私とは父子のように風貌が似ているという話だったが、単に風貌が似ているだけでは納得が行かない。もっと何か、本質的な部分で同型なのではあるまいか、そう考えた。しかし、福岡校が何とか開塾して、私が毎週福岡に授業に行っていても、倉田さんと出会うことは全くなかったのである。

「オー、マイ、サン!!」

クラター氏の独特の節回しと、ある種、高くダミ声ではあるが、美声とも言える大声が、その暗いバーの中一杯に広がった。そこに居合わせた皆が爆笑する。芝居がかった台詞と足をひきずって歩くその姿が、また変に合っている。両手は、なんと息子を抱くために大きく広げられ、自分のために作られた場面を完全に掌握しこなす名優の風格で、自信に満ちた登場であった。私は一瞬メマイを感じたが、ここで引いては私のアイデンティティ「口先男」が地に落ちよう。この場面における自分の役割りを演じねばならない。すぐさま決断し、当然のような顔をして両手を広げ大声を上げた。

「オー、マイ、パパ!!」

拍手喝采、爆笑。おひねりが飛び、掛け声がかかる。「播磨屋!!」

その後、倉田さんには「木曽路へ旅をしたことがないか。戦争中に、私の母に会って恋に落ちたことはないか」などと何度も問うただけではなく、「実は倉田さんは、みんなに同情を得るため、杖をついて、身体が悪いふりはしているが、みんなが見ていない所では、杖を捨ててすごいスピードで走っているのではないか」などというデマを作り周辺に流した。こうした話は、クラター氏を幸せにし、そうなればなったで、いっそう彼を興に乗せることになる。その初対面の夜も、さまざまな口上やら映画の場面の再現やら、京大教授Y氏の痔のことだの、縦横無尽、かつアナーキーな話が彼の口から飛び出し、まるでビックリ箱をころがしたような状況が全面展開され、知らぬ間に博多の夜はふけていったのであります、はい。

これが、倉田さんとの忘れもしない混沌に満ちた

――その後の付き合いを十分予感させる――初対面の夜であった。

左指先の痺れが、足先へ、半身へと、徐々に勢力圏を広げていくに従って、暗闇の奥の方で、〈P=NP〉問題が、あるいは、ある整数題(〈an+bn=cn〉のnの一般解)の解答がひらめく。これでは、なんと、ああパパと同じ大言壮語癖が出てしまったのではないか。

「オー、マイ、パパ !! 近くまた」

『破天荒の人 倉田令二朗』倉田令二朗追悼文集刊行会、2003

◇谷川道雄 「奇妙な話 『戦後日本から現代中国へ』を読んで」 2007/春号 「文教研れぽーと」より

……… 谷川氏が、もし私の考えていることに近い発想の基に、

今回のブックレットを著わしているとしたら、

戦後の騒乱とマルクス主義史学の推移、そして現代日本と中国への強い関心、

若者へのメッセージ等の意味が、そしてその目標とされているものが、

今回間違いなくより鮮明なものとなったと言えるであろう。

後進は、中国史をここから始めることができる分その礎石を手に入れたことになる。(以下つづく)

→「奇妙な話 『戦後日本から現代中国へ』を読んで」.pdf

奇妙な話――谷川道雄著『戦後日本から現代中国へ』を読んで

牧野 剛(現代文科)

この書評を、奇妙な話から始める愚行をお許しいただきたい。ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)に「日本人の微笑」という、小品の随筆がある。そこにおおよそ次のような内容が書かれる。

<在日外国公館に勤める勤勉な日本人の下男が、ある日突然何の連絡もなく消える。数日後にやっと仕事に帰ってきた彼は、外国人の上司に、母が亡くなったので急いで故郷(くに)に帰った、という経緯(いきさつ)を微笑(ほほえ)みながら話す。その上司は、真面目(まじめ)な男が仕事を無断で休んで急遽帰らねばならないほど、彼にとって母親の死が深い悲しみであったならば、なぜ自分に微笑みながらそのことを話したのかわからない、というのである。しかし、私(ハーン)にはその意味がわかる…。>

ここで、ハーンに何がどのようにわかっていたかは、今は問わない。このことをふいに思い出したのは、谷川道雄氏の最新の著書『戦後日本から現代中国へ』(河合ブックレット、2006)で、その谷川氏の共同体論の構造とその成立についての極めて詳細な、敢えて言えば正確かつ用意周到な解説を書いた山田伸吾氏の、「(谷川氏の「共同体論」の対抗原理であった)「唯物史観」という磁極の弱まりはそれと引きあうことで釣り合いを取っていた「共同体論」自体の磁極をも弱める結果となった…」というたった一点の内容が私の心に引っかかったからである。そして、逆に多くの歴史家の中で、なぜ谷川氏だけが歴史家として現実の中国や日本にかくも切実に関わり、その社会と政治を真剣に分析し、提言しようとしているのかがわかった気がしたからである。

洋の東西を問わず、戦後、歴史を考える者にとっては、いわゆる歴史学の主流であったマルクス主義的な唯物史観(史的唯物論)をどう考えるのかということが、唯一ではないとしても一等の問題であった。しかも、中国史だけでなく現代社会主義中国をも視野に入れて考える者にとっては、そして何よりも中国を愛する者にとっては、その問いは不可欠な問いとして存在したはずである。そしてその問題は、60~70年代に私たちが軽薄にも「論じた」、<西洋近代主義の変形としての史的唯物論>の問題でも、或いは<西洋近代の限界を超えるものとしての史的唯物論>の問題でもなく、ましてや実証主義とマルクス主義の単純な折衷論や、さらには唯物史観への対抗軸としてのやむをえない結論としての<共同体史観>という問題でも、なかったはずである。私も70年ごろに、谷川氏の共同体論を、一種の疎外された「共同体」が自己の理想の像を復活させるという、単純な「疎外革命論」としての「共同体論」だと思い込んでしまった一人であった。もしもそんな単純な構造のものであったならば、そこから現実問題へ谷川氏が踏み出すことはとてもできなかっただろうし、ことは単なるアカデミズム内部の論争と大学という聖域での地位上昇戦にとどまったはずである。ハーンの言う「私には…わかる」になることは、なかったろう。

今回、中国や日本の現実の中から谷川氏が紡ぎ出した一連の議論の基本構造は、先の奇妙な話と類似の構造をしているのではないかと思えるのである。つまり、その第一は、ハーンが言った「私には…わかる」が日本の現実を指していたのと同じように、谷川氏の場合には、その「私には…わかる」の先に中国の歴史や現実が確かに存在しており、机上の空論のことではないこと。そして第二に、かつて日本には、「表面で笑いながら心で泣いている」という、<笑い/泣き>の二極の対立を越えた、第三者にさえ「もらい泣き」を引き起こす強い表現方法があり、それは江戸文明の中、特に歌舞伎や人形浄瑠璃の中で磨かれて多くの民衆の共感を獲得した事実があった。その関係の中では、第三者も純粋には「客観的」ではありえないのである。そしてこの表現こそが、わが国での<一番の強い悲しみ>の表現であり、<笑い/泣き>の二極をはるかに越える「鋭い表現」であったのである。今度の著書の中で、谷川氏はこのことに近い構造・内容をもって、<共同体論/史的唯物論>の対立する論争に、彼流の一つの結論をつけようとしたといえるのではないか。つまり、「客観的」に眺めているだけではすまない現実への切実な問題関心に自身が切り込むことを通して、当然にも一番鋭くその対立を止揚し得たのではないか。

谷川氏が、もし私の考えていることに近い発想の基に、今回のブックレットを著わしているとしたら、戦後の騒乱とマルクス主義史学の推移、そして現代日本と中国への強い関心、若者へのメッセージ等の意味が(山田氏の解説では特に後二者への評が避けられているが)、そしてその目標とされているものが、今回間違いなくより鮮明なものとなったと言えるであろう。後進は、中国史をここから始めることができる分その礎石を手に入れたことになる。

同時に、かつて、高校時代、谷川氏の兄谷川雁の著作に、反中心、反主流の意識を強く感じさまざまに触発された私は、今、その中に流れていた土着性、非東京・非中央主義が、弟道雄氏の論と同じく、外見以上に実はそれほど単純なもの(単なる対立論的なもの)ではなかったのではないかということをも感じ、反省し、思い起こすのである。そしてそのことが孕む内容こそが私自身と谷川氏との、強い因果や関係そのものでもあり、その証(あかし)でもあるのだ、と考えるのである…。

「KAWAI文教研れぽ~と」2007春

◇中川久定 「先に生きる意味」 2010.3.22 コスモ生へ

先ニ生キル意味

牧野 剛

田舎から名古屋に出て来た10代の終わり頃、常に意識していた事の一つに

「年を取ったら、自分が現在味わっている悲しみや苦しみから抜けられるのか」

という問があり、

大学で一番深く関わる事になった中川久定先生に、4月に問うたのである。

先生は、ほとんど自己紹介もしない、唐突な問を発する私に動ぜず、

「年と共に、その悲しみや苦しみは消える。しかし、君のような人には、

年を取ったら取った事による悲しみや苦しみがやって来る」

と言われ、

「その悲しみ、苦しみを持った君が君だ」と言われた。

そして、先生自身の、自殺未遂を繰り返した青春を話され、

「沈み」を予感される日には、

好きな事をするように、

推められた。

その後も、学生運動での、内ゲバ、内内ゲバでの、私の消耗に対しても、

コリングウッド『歴史の観念』の、二人だけの読書会など、

過分な取扱いを受けた。

先生も、実は苦しんだ時、先生の先生にそうされたらしい。

教育及び教育周辺の出来事は、自分が経験したり、聞いたりした先に生きた(先生)者の行為に、

自分流の、ほんのわずかな何かを付け加えて、

自分より後に来る人たちに「返す」行為が、中軸にあり、

自分の「先生」に御礼をするかどうかではないと考える日々だ。

2010.3.22