牧野剛 『わたしが選んだこの一冊』

『わたしが選んだこの一冊』

・2010年 『「日本」とは何か』網野善彦 著

・2011年 『「理科」で歴史を読みなおす』伊達宗行 著

・2012年 『歴史の進歩とは何か』市井三郎 著

・2013年 『人間の歴史(1~5)』安田徳太郎 著

・2014年 『遠野物語』柳田國男 著

・2015年 『地の群れ』井上光晴 著

2010年

『「日本」とは何か』

網野善彦 著

講談社学術文庫  「歴史」というと、年号と事件と人名の暗記というイメージが、どうしてもつきまとってしまう。そして入試との関係で極めて細かな事実と解説ということになりそうだ。しかし、網野氏のこの本での展開は、こちらの「歴史」観念をこなごなに打ち破る。たとえばこの本の先頭は何と、極東〈北―上、南―下〉を、さかさまにした地図から入る。つまり従来の「日本地図」観念を根底から考え直させようとする。いわゆる「歴史」を読むのだと思っていた私を、パニクらせ、混乱させる。しかし、次に「日本の歴史」を読むのは、そして考えるのは、その前提としての、「『日本』とは何か」を考えることを前提にしており、そのことを考えることなしにはあり得ないことに、思い当たらせる。その点で本の「入り口」で、すでに網野氏の計画通り、従来の日本人の「歴史」概念がこなごなに打ち破られ、新しい「歴史」観への道につれていかれる。そして、驚きと発見の連続である。話の運びがうまい。

「歴史」というと、年号と事件と人名の暗記というイメージが、どうしてもつきまとってしまう。そして入試との関係で極めて細かな事実と解説ということになりそうだ。しかし、網野氏のこの本での展開は、こちらの「歴史」観念をこなごなに打ち破る。たとえばこの本の先頭は何と、極東〈北―上、南―下〉を、さかさまにした地図から入る。つまり従来の「日本地図」観念を根底から考え直させようとする。いわゆる「歴史」を読むのだと思っていた私を、パニクらせ、混乱させる。しかし、次に「日本の歴史」を読むのは、そして考えるのは、その前提としての、「『日本』とは何か」を考えることを前提にしており、そのことを考えることなしにはあり得ないことに、思い当たらせる。その点で本の「入り口」で、すでに網野氏の計画通り、従来の日本人の「歴史」概念がこなごなに打ち破られ、新しい「歴史」観への道につれていかれる。そして、驚きと発見の連続である。話の運びがうまい。

ところで、人間としての網野氏とは大学(名大)でほんのわずかにすれちがったが、どちらかと言えば、言い合いばかりして何も学ばなかった。時代は1960年代末の全共闘運動時代―学園闘争の時代だった。しかし、その後大学を離れた私は、彼の『無縁・公界・楽』(平凡社ライブラリー)を読んで、授業を受けるべきだったと考え、後悔した。その後、氏と親しくつき合わせていただいた。息子さんの面倒を見させていただいた。その中で、話し合ったり考えたりした。氏の本の多くも読んだが、学問の前提として『古文書返却の旅』(中公新書)と、おいの中沢新一の書いた人間としての『僕の叔父さん一網野善彦』(集英社)も、この人を理解するのには絶対である。

いずれにしても、私の「歴史」に対するイメージや考え方を大きく変えた網野氏の本は、私にとっての氏の思い出と共に、大事な私だけの「歴史」である。

2011年

『「理科」で歴史を読みなおす』

伊達宗行 著

筑摩書房(ちくま新書)  「歴史」というと、「理科」と一番遠い分野だと誰にでも思われる。〈文科と理科〉を分離し、〈日本と西洋〉、〈主観と客観〉などに二分する思考方法が「科学的」で自明なものと考えられるようになった明治以降の近代日本にあっては、「歴史」という視野に「理科」的なものが入ってこなかったのは必然であったろう。この本の所々に、「私の知るところ、(類書は)皆無」と書かれるのも、無理はない。

「歴史」というと、「理科」と一番遠い分野だと誰にでも思われる。〈文科と理科〉を分離し、〈日本と西洋〉、〈主観と客観〉などに二分する思考方法が「科学的」で自明なものと考えられるようになった明治以降の近代日本にあっては、「歴史」という視野に「理科」的なものが入ってこなかったのは必然であったろう。この本の所々に、「私の知るところ、(類書は)皆無」と書かれるのも、無理はない。

しかし、時代は着実に変化した。いまや対立するかに見えた二分野さえ"コラボレイト"する時代なのだ。そうした例の一つとして本書を取り上げた。この本は、著者が物理学出身の理系学者であるだけではなく、「理系的」観点から歴史に光をあてているところが際立っている。私に興味のあるその内容の一つを取り上げる。

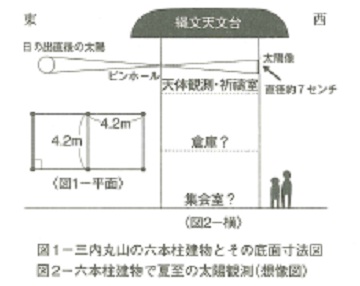

青森の縄文式遺跡である、あの三内丸山遺跡の中心たる六本柱の構造を、著者は検討する。その柱と柱の間はどの間隔も正確に4.2mであり、1辺4.2mの正方形を二つつないだ長方形になっている(図1)。これは明らかに直角の導出技術を縄文人がもっていたことを示しており、<3対4対5>の直角三角形の辺比を利用して直角が出されたと推測される。その上で、縄文人が12進法と35cmの「縄文尺」という統一的な単位をすでに持っていたのではないかと著者は考える。3対4対5の数字の和が12であり、また35cmの12倍がこの柱の間隔の4.2mなのである。また、直角三角形の比である<3対4対5>の数が、この当時の土製の人間の顔に、ドットの数で3,5,4の順で並んでいることから、それが陰暦の一年の日数=354日を示しているのではないかと推測し、ここから月の満ち欠け12回で1年とする12進法のオリエントの太陰暦法が縄文に到達していたのではないかと著者は考える。

それ以上に面白いのは、三内丸山のこの六本柱の建物は夏至の日の日の出方向に正確に向いており、もしこの六本柱の建物の三階に暗室をつくり東の側壁中央に穴を開けたなら、西の壁の中央に夏至の日の出の太陽像が映し出され、太陽の観測が可能になることである。あえて言えぼ「縄文天文台」(図2)である。西の壁の太陽像が夏至から毎日少しずつ動いていって365日で元に戻ることが縄文人に知られており、以上のことから縄文人は月と太陽の両方を使い、日々の生活には素朴な太陰暦を、季節を知るのには素朴な太陽暦を併用して使っていたという仮説を著者は立てるのである。そうした異領域のコラボレイトの面白さに関連するものとして、本書にはないが、銅鐸の横の二っの穴(目という)が、実は太陽の測定器ではないかという説や、瀬戸内海航路での春分の日の出の瞬間の太陽光線下に伊勢神宮があり、紀伊山脈の光の陰こそが「熊」(隈=日陰)野であるという説などもある。

それ以上に面白いのは、三内丸山のこの六本柱の建物は夏至の日の日の出方向に正確に向いており、もしこの六本柱の建物の三階に暗室をつくり東の側壁中央に穴を開けたなら、西の壁の中央に夏至の日の出の太陽像が映し出され、太陽の観測が可能になることである。あえて言えぼ「縄文天文台」(図2)である。西の壁の太陽像が夏至から毎日少しずつ動いていって365日で元に戻ることが縄文人に知られており、以上のことから縄文人は月と太陽の両方を使い、日々の生活には素朴な太陰暦を、季節を知るのには素朴な太陽暦を併用して使っていたという仮説を著者は立てるのである。そうした異領域のコラボレイトの面白さに関連するものとして、本書にはないが、銅鐸の横の二っの穴(目という)が、実は太陽の測定器ではないかという説や、瀬戸内海航路での春分の日の出の瞬間の太陽光線下に伊勢神宮があり、紀伊山脈の光の陰こそが「熊」(隈=日陰)野であるという説などもある。

こうした面白さや意外性は、歴史に対するほかの分野からの視点が入ってはじめて成り立つことであり、それが、この本の希少な価値を決定していると思われる。

2012年

『歴史の進歩とは何か』

市井三郎 著

岩波新書[重版未定 古書で入手可] 歴史の本を読んだり歴史の出来事を考えたりしていると、「歴史は何に拠って動き、何に向かって進むのか」という根源的な問いにたどりつく。それは、表現を変えれば、「歴史は進歩しているか」という問いだといってもよい。

歴史の本を読んだり歴史の出来事を考えたりしていると、「歴史は何に拠って動き、何に向かって進むのか」という根源的な問いにたどりつく。それは、表現を変えれば、「歴史は進歩しているか」という問いだといってもよい。

「歴史は進歩しているか」。この問いについて考えることこそ、ある意味歴史を学ぶことの最大の目標であり、そして歴史以外の学問の目標にもなるだろう。これに対する一つの解答として、市井三郎はこの「歴史の進歩とは何か』という本を書いたのではないかと思われる(注1>。

こうした問いが立てられるようになったのは近代以降のことである。近代以前の歴史は「神」を設定することで、この難問に答えており、この問いに悩むことは余りなかったのではないかと考えられるからである。

身近なところで例をあげれば、河合塾の『現代文サブテキスト』においても、「近代」の規定の一つは、進歩の思想と考えられている(注2)。しかし、ことはそう簡単なことではないことは、昨年の3月II日の東北大震災とそれによって生じた福島第一原発事故一つをとっても明らかであろう。この原発事故は、近代が進歩のメルクマールと考えてきた「科学技術」や「合理主義」などが、普遍的なものでも絶対的なものでもないことを白日の下に晒したのである。「つまり累積的な科学技術上の進歩を達成したところで、要するにその結果は究極兵器(原水爆)の発明と、深刻きわまる環境破壊(公害)の創出であったのではないか」と語る市井の言葉は、3・11以後のいまこそ深いリアリティを持っているのである。

なぜ歴史に進歩を見出すのか。市井は「進歩」を、視点の主体の位置によるものと考えている。「進歩」があるとするなら、その「進歩」とはその時代の強者達の見方であり、「上からの視線」であるとする。つまり、その時代を「代表している者・文化・地域・国」の歴史を普遍的な歴史の「法則」と考えるところから、それは生まれる。

それに対して、市井は次のように言う。強者から収奪されて独自の文化を失った「アメリカ・インディアン、アイヌ、アボリジニー等が、自分達が滅ぼされた『歴史』を、『歴史の進歩』と思うだろうか」と。つまり、「歴史」の中に「進歩」を読む見方は、一部の者達だけの視点にすぎないのではないかと。

つまり市井は、歴史に進歩を考えること自体、西ヨ一ロッパなどの一部の地域の文化や文明の作為にほかならぬと説くのである。したがって彼の究極の問いは、「地球上の単なる一地域のことではなくて、本当に全人類の歴史が進歩するとはどのようなことか」という重いものになる。

先端科学技術の限界を、原発事故という取り返しのつかない深刻な形で示し、これまでの西欧近代の文明とは何だったのかという根底的問題を突きつけた3・ll以後のいまこそ、この市井の究極の問いが深く問い直されねばならない。

注1 宮本常一『忘れられた日本人』「進歩のかげに退歩しつつあるものをも見定めてゆくことこそ、今われわれに課せられて、もっとも重要な課題ではないかと思う。」(岩波文庫)

注2 「近代」の特徴として、①理性②合理主義③科学④進歩主義となっている。(p,11)

2013年

『人間の歴史』(1~5)

安田徳太郎 著

光文社 [再版未定 古書で入手可] ずい分前から不思議に思っている事がある。その一つは、「数」というものがもたらす人間への呪縛性についてだ。「近代」とはまさにこの「数」に基礎づけられた「科学」の時代のことであり、いまの我々はどうしてもその制約から出ることができない。もう一つは、それとは対極の位置にある人間の「性」の問題の底知れない深さについてである。

ずい分前から不思議に思っている事がある。その一つは、「数」というものがもたらす人間への呪縛性についてだ。「近代」とはまさにこの「数」に基礎づけられた「科学」の時代のことであり、いまの我々はどうしてもその制約から出ることができない。もう一つは、それとは対極の位置にある人間の「性」の問題の底知れない深さについてである。

「性」の問題を通して考えると、数字も科学も、所詮人間の生きる補助手段に過ぎないということが見えてくる。こう考えたのは、小学生の時に読んで心底嵌まり込んでしまった「歴史」、「文学史」、「民俗学」(風俗・習慣・伝統・民話など民間伝承に注目して人間の営みの歴史的変遷を明らかにする学問)の本のゆえである。小学生のときに本屋で、人々の夜の性生活を描いた『100万人のよる』という雑誌をあまりに熱中して立ち読みしたために、ついに本屋の主人に「どうせ立ち読みするなら」と店番をまかされたこともある。また当時、本のないわが家になぜか安田徳太郎の『人間の歴史』(1)があったので、夢中になって読んだ。この本は、「なんでこんな変な本が世の中にあるのだろう」と子ども心に不思議に思ったほど、「性」の話に満ちていて、読めば読むほど、さまざまな疑問が湧いてくるのであった。

たとえばこの本の中に、『古事記』の国生みの話がでてくる。

―「イザナギ(男神)」「イザナミ(女神)」が、オノコロ島の「天の御柱」の同りを一人一人左右に回り、声を掛けて結婚する。その時なぜ男は左回り、女は右回りなのか。そして女から声を掛けると、なぜ「ヒルコ(骨なし子〉」が生まれ、「葦」の舟に乗せて「流す」のか。また、なぜ男神から声を掛けて交わると、大八島、つまり日本が生まれるのか。

考えられるのは、千年以上も前にすでに「左・右」、「男・女」の独特の差別が存在したということである。

―母(イザナミ)が死んだ後、末子のスサノオは、母の死をなげき、「生馬の皮をはぐ」「畦をこわす」「親子結婚、兄弟結婚」「クソまきちらす」という、やってはならぬこと(天つ罪国つ罪)を次々とやってしまう。太陽を支配する姉のアマテラスは、ついに怒って「天の岩戸」に隠れてしまう。地上は暗闇につつまれる。困った八百万の神は、岩戸の入口に集まり、アマノウズメの裸に近い踊りを見て笑いまくる。春を告げる笑い声を聞いたアマテラスは、自分がいないのになぜと不審に思い、外の様子を見ようと戸を開けて、鏡に映った自分をよく見ようとして、結局外に引きずり出されて、地上に光が戻る。

この話の中にも多くの疑問が残る。このような危機的な状況で女性の裸踊りがなぜ行われるのか。なぜ神々は「笑った」のか。子どもの時から不思議であった。その答えの一つは、春や太陽を向える時、かしわ手を打ち(太陽の炎をより燃やすため空気・風を送り)、太陽に向って笑う(元気づける)のではないかということである。昔は「笑う門には春来たる」と言ったといわれる。

こうした神話の中に書かれたさまざまの「性」にまつわる話には、現代の祭りや差別の原型になるようなさまざまな可能性が豊かにはぐくまれている。安田徳太郎は、神話から現代までを貫く人間の内的な「核」としての「性」を思いきり書くことによって、「数」と「科学」だけに依拠した近代を相対化したのだともいえる。彼は、民俗学者であるだけでなく、当時の貧しい人々の立場に立って産児制限を唱えた反体制の医者でもあった。彼の場合、反体制であることは、近代の相対化にまで及んでいるといえるのである。

※下線部には、多くの謎が残されている。

※下線部は、こう理解する考えが主力としてある。

2014年

『遠野物語』

柳田國男 著

ちくま日本文学『柳田國男』筑摩書房より  私は子どもの時にインド哲学の本を読み、「涙の一滴と海全体の水はどちらが大きいか」という問いに遭遇した。それからずっとその問題を考え続けてきた。ヨーロッパ近代の数量的・功利主義的観点から言うと、極小のものと極大のものの比較はそもそも問題にならない。もちろん海全体の水の方が大きい。しかし私たちは、その小さな頭の中で「遠い過去」も、まだ見ぬ「未来」も、「宇宙の果て」のこともすべて考えることができる。私たちの頭の中には、一つの「宇宙」があり、すべてがそこに胚胎しているのである。「涙の一滴」に、海全体の水より大きなものを見出すこともできるし、孔雀が毒虫を食べることを想像することもできる。「本を読む」とは、自分の中に発想の転換をもたらすことなのだ。

私は子どもの時にインド哲学の本を読み、「涙の一滴と海全体の水はどちらが大きいか」という問いに遭遇した。それからずっとその問題を考え続けてきた。ヨーロッパ近代の数量的・功利主義的観点から言うと、極小のものと極大のものの比較はそもそも問題にならない。もちろん海全体の水の方が大きい。しかし私たちは、その小さな頭の中で「遠い過去」も、まだ見ぬ「未来」も、「宇宙の果て」のこともすべて考えることができる。私たちの頭の中には、一つの「宇宙」があり、すべてがそこに胚胎しているのである。「涙の一滴」に、海全体の水より大きなものを見出すこともできるし、孔雀が毒虫を食べることを想像することもできる。「本を読む」とは、自分の中に発想の転換をもたらすことなのだ。

明治以降の近代化とともに、ヨーロッパ近代の発想や国民国家の植民地主義が日本の深部にまで浸透し始めた1910年、柳田國男の『遠野物語』が出された。これは、近代化から取り残された岩手県の遠野村という僻村に伝承されてきた奇談や怪談、伝説を、柳田が「一字一句をも加減せず感じたるままを」丁寧に聞き書きしたものである。1910年は、日本の朝鮮併合と大逆事件が起きた年だが、彼自身も一官僚としてこの朝鮮併合の法制作成に関わっており、その負い目が逆に彼に近代の外部を見る複眼的な目を与えることになったともいえよう。

この「遠野物語』の冒頭に、「遠野よりさらに物深き所にはまた無数の山神山人の伝説あるべし。願わくはこれを語りて平地人を戦慄せしめよ」という有名な言葉がある。この「山人」とは異界の他者=滅びゆく者であり、「平地人」とは近代文明の中にいる柳田と私たち自身とも考えられるが、私自身、かつてこの「遠野物語』を読んで、なんともいえぬ深い衝撃を受けた。それは、村人の個的な「幻想」がそのまますぐに村全体の「共同幻想」に転換してしまうような、いわば村落共同体の底知れぬ強さについての衝撃である。それは近代理性の光の陰にある暗闇の生々しい手ざわりとして、「涙の一滴」とともに、いまも私の中に解けない謎として残っている。

近代人である柳田だからこそ、逆に日本の民衆が育んできた土着的な慣習や共同体意識に対する深い関心をもつことができた。それは、記述された歴史の背後に人々の日々の暮しの豊かな堆積を感じ、歴史を奥行きのあるものとして見る見方にもつながっていく。

現在の歴史学は、こうした民俗学の観点を失っている。それが歴史学だけでなく私たちの暮しや社会をも貧しくしている。

たとえば、この間、私は朝鮮半島から来た「穴太積み」という独特の石積みについて調べているが、日本の古い「山城」の石垣はほぼすべてこの「穴太積み」で出来ている。また「千枚田」や「棚田」の石垣にもこれが使われてきた。この石積みの表面の大石の積み上げの奥には、雨水を通す水路のために小石や砂を組み合わせるなど、近代技術が及ばない深い経験に基づいた合理的な技術が組み込まれている。これで数百年は崩れない。

なぜいまこんなことを考えているかといえば、2011年の3・11の福島原発事故以後、もはや近代科学の限界が取り繕えないほど露わになってしまったからである。近代科学とは、端的に言えば、実験や仮説や数値で自然や世界を分類・支配しようとするものである。そこには「自然がいままさに生きていてその中に私たちの生命も育まれている」という事実についての洞察が完全に欠如している。生きた自然や人間を見ずに、仮説と数値だけで進められた近代科学が、ついに深刻な原発事故まで引き起こしたのである。

もう一度私たちは『遠野物語』を読みぬく必要がある。

2015年

『地の群れ』

井上光晴 著

河出文庫  私は、1945年8月9日に長崎に落とされた原爆についてずっとある仮説を抱いている。

私は、1945年8月9日に長崎に落とされた原爆についてずっとある仮説を抱いている。

広島に次ぐあの長崎への第二の原子爆弾投下については、原爆を投下した米軍機の乗員の証言などから、当初小倉陸軍造兵廠に落とすことになっていたのが、当日の小倉の上空の雲の状況などから急遽変更して第二候補だった長崎に落としたことになっている。しかも長崎の中心地に落とすはずのものが誤って北へ3キロ外れた浦上地区に落としたとされている。だが、本当に誤って落とされたのだろうか。私の直感は、初めから浦上地区を狙って落とされたものだと告げているのである。

原爆を落とされた浦上地区とは、江戸初期にキリスト教が禁教になって以来多くのキリシタンがひっそりと信仰を守り続けた隠れキリシタンの里である。そして明治6(1973)年にキリスト教が解禁になってから浦上の信者たちが自力で建立したのが、この原爆投下で破壊された浦上天主堂である。天草四郎の「島原の乱」以後、弾圧されたキリシタンの一部は島に逃げ、隠れキリシタンとして秘かに小さな教会を建立して250年以上にわたって信仰を守って生き抜く。そうした隠れキリシタンの教会は30近くにものぼり、天草諸島から遠く黒島など沖縄の島々にまで点々と及んでいる。

さて、本書『地の群れ』は、この原爆で焦土と化した浦上地区を舞台に、顔の半分が放射能によって黒く焼けただれた浦上天主堂のマリヤ像を一つの象徴として展開する。これはまた「日本が唯一の被爆国である」という戦後日本が掲げた正義の絶対性の欺隔(アメリカや中国、朝鮮の人びとも実際には被爆している)を痛烈に批判した小説にもなっている。自分だけが被害者で正しいというこの白か黒かの二者択一の正義に対して、この小説では、いわゆる被差別部落の少女への強姦事件を通して、原爆被災者が寄せ集められた「海塔新田」という名の新しい「部落」と以前からの被差別部落との最底辺の人びとの差別のせめぎあいとその複雑な心情を描くことによって、こうした表層の正義とは別のもっと深い層に人間の生があることを明かす。

「瓦礫と化した長崎の浦上天主堂。……津山信夫はそこにいて、崩れ残った赤煉瓦の壁にもう一度焼けただれた血を吹きつけるように雨が降りそそぐのを、殆ど食い入るように眺めていたが、それから教務堂の前に横倒しにされた、ムシロをかけて並べられている聖マリヤ像の近くに歩み寄った。」

津山とは、自身も原爆被災者としてこの「海塔新田」に住む若い男であり、この強姦事件で冤罪をかけられた人物でもある。彼は原爆で死んだ母親に似たマリヤ像を盗んでそれを打ち砕くが、この盗みを信者たちに見つかってしまう。信者たちから「自分たちの積み立てた力で新しい教会堂を建てるのに、横から一銭の協力もせずに、さあ廃墟を残せ、平和のシンボルだ。と叫んでも筋が通らぬ、とその責任まで全部彼にあるかのように喚」かれるに及んで、突如津山の心中に次のような疑問がわいてくる。「ソンナ血ト涙ノ祈リガコメラレテイル尊イ聖地ナラバ、ナゼ原子爆弾ガ落チタノカ。昭和二十年八月九日午前十一時二分、浦上教会区一万二千名ノ信者ノウチ、八千五百名ガ滅ビテシマッタガ、ソンナラバ、キリストノ神様ガ選ンダコノ地ニナゼ原了爆弾ヲ落トシタノカ」と。

この津山の怒りを込めた疑問は、いまもまだ閉じられていない。私たちに向けて開かれている。

「あんたたちの血は中身から腐って、これから何代も何代も続いていくとよ。ピカドン部落の者と言われて嫁にも行けん、嫁も取れん」と叫んだ強姦事件の被害者の母親を、結局彼は石で打ち殺してしまう。だが、彼の本当の怒りは、もっと別のものに向けられていたはずである。キリスト教への信仰を守り抜いたこの地に、なぜアメリカによって原爆が落とされねばならなかったのか。この不条理に対する彼の実存を賭けた怒りと疑問こそが、私たちが忘れずに考え続けねばならないことなのだ。